【夢見るアスリートのあなたへ!勝つための効果的な栄養摂取ポイント〜プロ管理栄養士が最適な補給タイミングを伝授〜】

2025/06/04

広告

「パフォーマンスを高めたい。そのために、今日からできることは?」 こんな疑問に答えるのが、本日のテーマです。

栄養は「体を作る」だけではありません。 「どの時間に、なにを、どれぐらい食べるか?」 これを考えることで、パフォーマンスの向上につながります。

目次

効果的な栄養摂取のポイント

パフォーマンス向上を目指すアスリートにとって、日々の**「トレーニング効果を最大化すること」**が最も重要です。

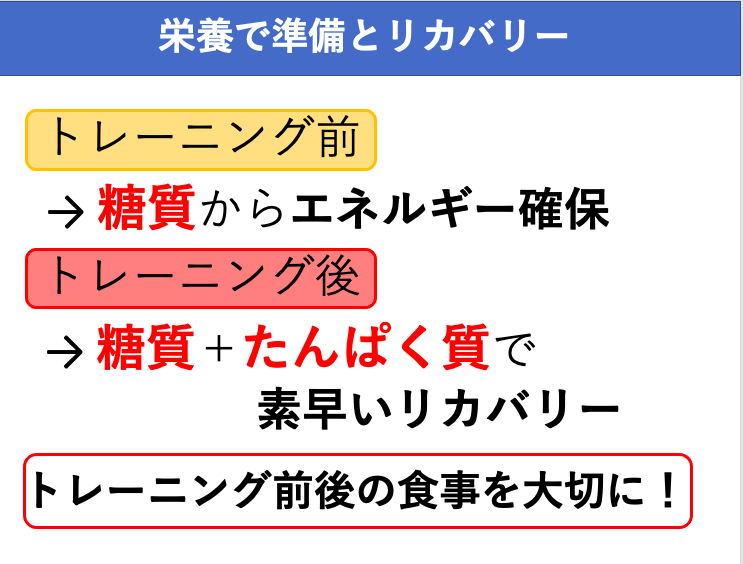

そのためには、**食事からの「準備」と「リカバリー」**が大きなサポートになります。

効果的な栄養摂取を実践するためには、

- 何をどれくらい食べるか?

- いつ食べるか?

この2つを意識することが大切です。目的やトレーニング内容に応じて、摂取する栄養素や量、タイミングを調整することで、より高いパフォーマンスにつながります。

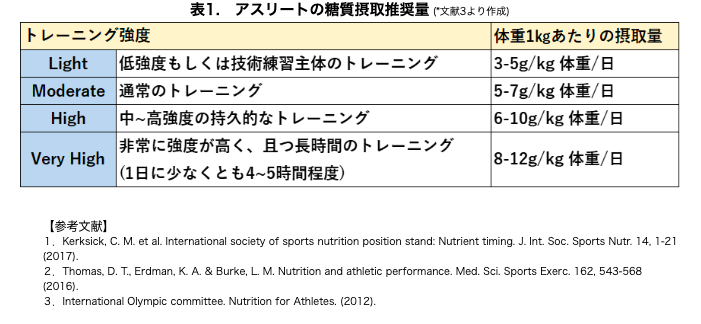

1日の栄養摂取量の目安

アスリートが1日に必要とする栄養量は、

- 除脂肪体重(=筋肉・骨・内臓など)

- 運動強度や時間

- 1日の活動量

などをもとに算出されます。

特に、筋肉量が多く、トレーニング時間が長い人ほど、より多くのエネルギーが必要になります。

推定必要エネルギー量の計算方法

推定必要エネルギー量(kcal)は、次の計算式で求めることができます。

28.5 × 除脂肪体重(kg) × 身体活動レベル(PAL)

広告

- 除脂肪体重(LBM):体重から体脂肪を除いた重量

- PAL(身体活動レベル):日々の運動強度と時間を反映した数値

PALの目安(成人の場合)

| 活動レベル | 内容の目安 | 数値 |

|---|---|---|

| レベルⅠ(低い) | 休養日やオフ | 1.5〜1.6 |

| レベルⅡ(普通) | 午前・午後どちらかだけトレーニング | 1.7〜1.8 |

| レベルⅢ(高い) | 1日中トレーニング(2部練など) | 2.0 |

※トレーニング内容や実際の活動量によって微調整が必要です。

実例:体重80kg・体脂肪率12%のアスリート(1日2部トレーニング)

- 除脂肪体重を計算

80kg × 0.88(=脂肪を除いた割合)= 70.4kg - 推定必要エネルギー量を計算

28.5 × 70.4 × 2.0 = 約4,013kcal

このように、この選手の場合は1日あたり約4,000kcalの摂取が目安となります。

1日に必要なたんぱく質量

エネルギー摂取と同じくらい大切なのが、たんぱく質の摂取量です。

たんぱく質は、筋肉や骨、血液など体を構成する材料となる重要な栄養素。

体づくり=たんぱく質補給の質と量がカギとなります。

たんぱく質の必要量の目安

一般的に、アスリートのたんぱく質必要量は次のように計算されます:

体重(kg) × 1.2 ~ 2.0g

競技種目やトレーニングの目的によって、必要量は異なります。

| 種目タイプ | 必要量(g/体重kg) | 特徴・目的 |

|---|---|---|

| 持久系(マラソン、ロードバイクなど) | 1.2〜1.5 | エネルギー消費が高い |

| 球技系(サッカー、バスケなど) | 1.5〜1.75 | 筋持久力&瞬発力両方必要 |

| 筋力・瞬発力系(ラグビー、陸上短距離など) | 1.8〜2.0 | 筋肥大やパワー向上を目的 |

過剰摂取には注意を

現在、たんぱく質摂取の明確な上限値は定められていませんが、

多すぎる摂取は以下のようなリスクがあるため注意が必要です。

- 腎臓や肝臓への負担

- 倦怠感、疲労感の蓄積

- 過剰な摂取による脂肪増加(カロリー過多)

海外のトップ選手の中には「体重×2.4〜3.0g」で摂取しているケースもありますが、

まずは基本的な「体重×1.2〜2.0g」の範囲内で、自身の状態を見ながら調整していくことが大切です。

専門家の推奨量(筋肥大を目指す場合)

たんぱく質研究の第一人者・安田純先生は、筋量増加を目的とする場合に次の量を目安としています:

- 1日量:体重×1.62g

- 1回量:体重×0.31g

このように「1日の量だけでなく、1回の摂取量も意識すること」がポイントです。

実例:体重80kgの瞬発系アスリートの場合

| 項目 | 計算 | 結果 |

|---|---|---|

| 1日必要量 | 80kg × 2.0g | 160g/日 |

このアスリートには、1日4000kcalのエネルギーと、160gのたんぱく質が必要になります。

バランスよく分けて摂るのがコツ!

たんぱく質は一度に大量に摂っても、吸収できる量に限りがあるため、

「朝・昼・夕+補食」の4回以上に分けて、バランスよく摂取することが大切です。

例:

- 朝食 30g

- 昼食 40g

- 夕食 50g

- 補食(間食)40g

このように、摂取量の分配とタイミングを意識することで、より効果的なたんぱく質補給が可能になります。

アスリートは体重測定を習慣にしよう

エネルギーやたんぱく質の必要量は、計算式を使ってある程度導き出すことができます。しかし、実際にその栄養がしっかりと摂取できているかどうかを確かめるためには、日々の体重測定が重要な指標となります。

私がサポートしていたラグビーチームでは、InBody測定機器を使用し、週2回の定期測定を実施していました。チェックするのは「体重」だけでなく、「筋肉量」「体脂肪量」「体水分量」などの体組成全体の変化です。これにより、選手と一緒に細かなコンディション管理ができるようになっていました。

印象的だったのは、日本代表クラスの選手やレギュラーとして活躍している選手ほど、体の数値管理に対する意識が高いということ。シーズンごとに目標とする体重・筋肉量を明確に設定し、それに向けて着実に調整を行っていたのが印象的でした。

一方で、体重や体組成をあまり気にしない選手は、

- 日々の体重変動が大きい

- 試合やトレーニングのたびに体重が減少し続ける

- 体水分量がなかなか回復していない

といった不安定な傾向が見られました。

プロフェッショナル選手の体重管理例

私がこれまでに見た中で、最も体重管理に優れていた選手は、

チーム始動からオフシーズンまで、常に「理想体重±1.5kg」をキープ。

試合後にはすぐリカバリーを行い、コンディションに全く波がない状態を維持していました。

彼がどのように体重を管理していたかというと、

- 起床後に体重を測定 → 朝食の量を調整

- 練習前後に測定 → 昼食の量を決定

- 夕食前後に測定 → 食事と水分量を再調整

- 就寝前に体重を測定 → 1日の自己評価に活用

さらに、試合当日も食事のタイミングや量を細かく調整しており、まさに「セルフモニタリングの達人」といえる姿勢でした。

このように高い自己管理能力を持つ選手は、ケガが少なく、競技生活が長く続く傾向にあると実感しています。

食事とコンディションのつながりを「体重の変化」で見極めよう

体重測定を習慣化することで、以下のような判断が可能になります。

- トレーニング量に見合った食事が摂れているか

- 脱水や体水分の不足が起きていないか

- リカバリーは順調か

- 筋肉量や脂肪量の変動が適正か

こうした指標を**見える化する最も手軽な方法が“体重測定”**なのです。

今日からできること

✅ 毎朝、起床後の体重を測る

✅ トレーニング前後で変動を記録する

✅ 食事や水分補給の調整に活用する

この「小さな習慣」が、やがて大きなパフォーマンスの差を生み出します。

トレーニング前後の栄養補給のポイント

これまでお伝えしてきたように、日々のトレーニング効果を最大化するためには、「準備」と「リカバリー」の両方が不可欠です。そして、それらを支えるのが、日常の「栄養補給」。

重要なのは、「何をどれくらい食べるか?」に加えて、「いつ食べるか?」というタイミングです。栄養素の内容だけでなく、摂取のタイミングによってパフォーマンスへの影響が大きく変わることを理解しておきましょう。

栄養補給で押さえるべき2つのポイント

以下の2点は、トレーニングを行うアスリートがまず押さえておきたい基本原則です。

① トレーニング前は「糖質」でエネルギーをチャージ

トレーニングの前には、糖質をしっかり摂取することで、筋肉を動かすためのエネルギー源(グリコーゲン)を蓄えておくことが重要です。糖質が不足した状態では、集中力の低下やスタミナ切れ、さらには筋肉分解など、パフォーマンスにマイナスの影響が出やすくなります。

糖質をエネルギーとして利用できる状態にしておくことが、トレーニングの質を高める準備となります。

② トレーニング後は「糖質+たんぱく質」で素早く回復

トレーニングによって筋肉はダメージを受け、体内のグリコーゲンも消耗しています。

そのため、トレーニング後はなるべく早く、「糖質」でエネルギーを補給し、「たんぱく質」で筋肉の修復をサポートすることが重要です。

特にトレーニング終了後30分以内の栄養補給が、回復を早め、次のパフォーマンスにつながります。

トレーニング前は糖質をしっかり摂取して準備しよう

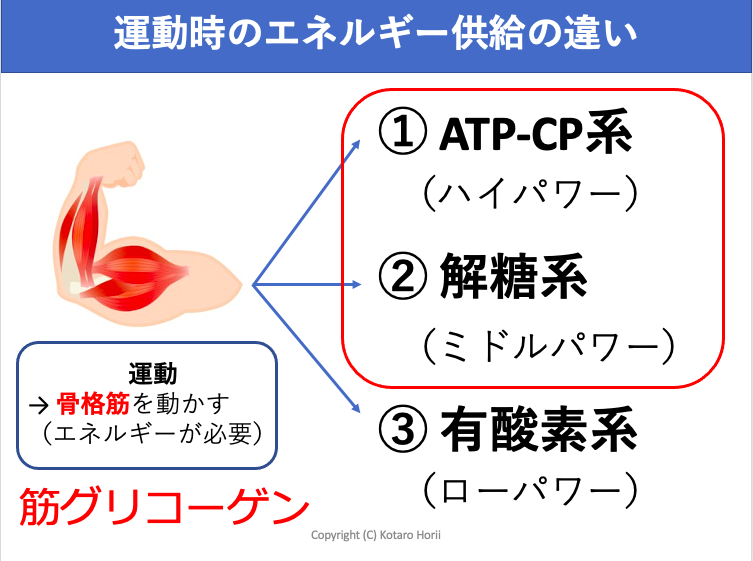

筋肉を動かすために必要な「エネルギー供給システム」

運動中に筋肉を動かすためには、「ATP(アデノシン三リン酸)」と呼ばれるエネルギー源が必要です。ATPは主に以下の3つの経路から産生され、それぞれ運動の種類や強度、時間によって使い分けられます。

| エネルギー供給系 | 特徴 | 対象となる動きの例 |

|---|---|---|

| ATP-CP系 | 超瞬発的(数秒)な動きに対応 | スプリント、短距離走、パワーリフティングなど |

| 解糖系 | 中強度・中時間の動きに対応 | 400m走、競泳100mなど |

| 有酸素系 | 長時間・持久的な動きに対応 | マラソン、ジョギングなど |

この中でも、**最もエネルギーの供給量が大きいのが「解糖系」**であり、多くの競技(野球、サッカー、ラグビーなど)のプレー中には、解糖系が繰り返し活用されます。

糖質が「ATPを生む源」

エネルギー供給の主役となるのが「糖質」です。体内では、グルコース(ブドウ糖)が複数結びついて「グリコーゲン」として筋肉や肝臓に蓄えられています。

運動時、このグリコーゲンが分解されてATPを生成。つまり、糖質をしっかり蓄えておくことが、動ける身体をつくるための“エネルギータンク”の充実に直結します。

筋肉を動かす3つのエネルギー供給系|DNSニュートリションガイド

(DNS ZONEでわかりやすくまとめらていますので、こちらを参考に)

エネルギー供給の中心は「糖質」|トレーニング前にしっかり準備を

私たちの筋肉が動くためには、**ATP(アデノシン三リン酸)**というエネルギーが必要です。

このATPは、運動中の強度や時間に応じて、次の3つの経路から供給されます。

- ATP-CP系(瞬発系):クレアチンリン酸を利用。持続時間は7〜8秒程度。全回復には約3分かかる。

- 解糖系(中強度):主に糖質をエネルギー源とし、30〜60秒程度の筋収縮に対応。

- 有酸素系(持久系):糖質と脂質を使い、長時間の持続運動を支える。

これらの経路は、競技やトレーニング内容によって使われ方が異なりますが、特に野球・サッカー・ラグビーなどの球技では、

・短距離スプリントやシュートなどの「瞬発的な動き」

・中強度で走り続ける「持久的な動き」

が連続して起こるため、解糖系のエネルギー供給が大きな役割を果たしているといえます。

エネルギーの鍵を握る「グリコーゲン」

糖質が体内に入ると、グルコース(ブドウ糖)として吸収され、複数が連なった「グリコーゲン」という形で筋肉や肝臓に蓄えられます。

運動時には、このグリコーゲンが分解されて再びグルコースとなり、ATPを生成する材料となるのです。

つまり、グリコーゲン=運動時のエネルギータンク。

このタンクをしっかり満たしておくことが、長時間にわたるトレーニングや試合で高いパフォーマンスを発揮するための土台となります。

トレーニング前の糖質摂取が、勝負を決める

筋肉や肝臓に十分なグリコーゲンが蓄えられているかどうかが、運動中のスタミナや集中力、パフォーマンスに直結します。

逆に言えば、トレーニング前の糖質が不足していれば、エネルギー不足から…

- 疲労の早期出現

- 筋分解の進行

- パフォーマンス低下

- ケガや故障リスクの増加

- 集中力の低下

など、さまざまな悪影響を引き起こす恐れがあります。

だからこそ、**「いつ・どのくらい・どんな糖質を摂るか」**を意識した食事の計画が、トレーニング前には不可欠なのです。「糖質不足」=「準備不足」。これでは、トレーニング効果を最大化することは難しいです。

だからこそ、トレーニング前までに十分に糖質を摂取して、「トレーニング効果化を最大化」する「準備」が必要なのです。試合前も考え方は同じで、試合前となるとさらに「タイミング」を考慮することが必要です。

食べたものがエネルギーに変わるには“時間”がかかる

ポイントは、「食べたらすぐエネルギーになるわけではない」ということ。

摂取した糖質は、胃で消化され、小腸で吸収され、血流にのって全身へ運ばれた後、ようやくATPを生む材料として使われます。

このプロセスには20〜90分程度かかるため、朝9時から練習開始の場合、朝食を8時30分にとっても吸収が間に合わない可能性が高いのです。

タイミングを逆算して“補食”を活用しよう

糖質が不足している場合には、補食(トレーニング前の軽食)を活用しましょう。吸収が早く、すぐにエネルギーとして使える食品の例は以下のとおりです。

- エネルギーゼリー

- スポーツドリンク

- カステラ

- バナナ

- おにぎり(脂質が少ないもの)

これらは、消化吸収が早く、素早くエネルギー源として利用できるので、トレーニング30〜60分前でも間に合いやすいです。

糖質の種類や濃度にも注目

「糖質なら何でもOK」というわけではありません。

グルコース(ブドウ糖)・フルクトース(果糖)・ラクトース(乳糖)など、糖の種類や濃度によって吸収スピードや血糖上昇の仕方が異なるため、自分の体に合う補食を探すことが大切です。

また、糖質の濃度が高すぎると胃もたれの原因になることもあるため、体調に合わせた調整が必要です。

大切なことは、繰り返しになりますが、「何時から動き出すのか?」また、「何時ごろまでに、エネルギーが満タンの状態を作る必要があるのか?」など、しっかり、「練習時間や試合時間から、逆算して食事を組みたてること」です。練習前や試合前はしっかりと、糖質を摂取して、パフォーマンスを発揮するための「準備」を行いましょう。

まとめ|「逆算」と「準備」でパフォーマンスを最大化

最も大切なのは、「トレーニングや試合開始時間から逆算して、必要な糖質をどのタイミングで摂取するか」を考えること。

パフォーマンスを高めるためには、ただ食べるだけでなく、「いつ・何を・どれだけ」摂るかという戦略的な準備が欠かせません。

トレーニング後は「糖質+たんぱく質」で素早くリカバリーを

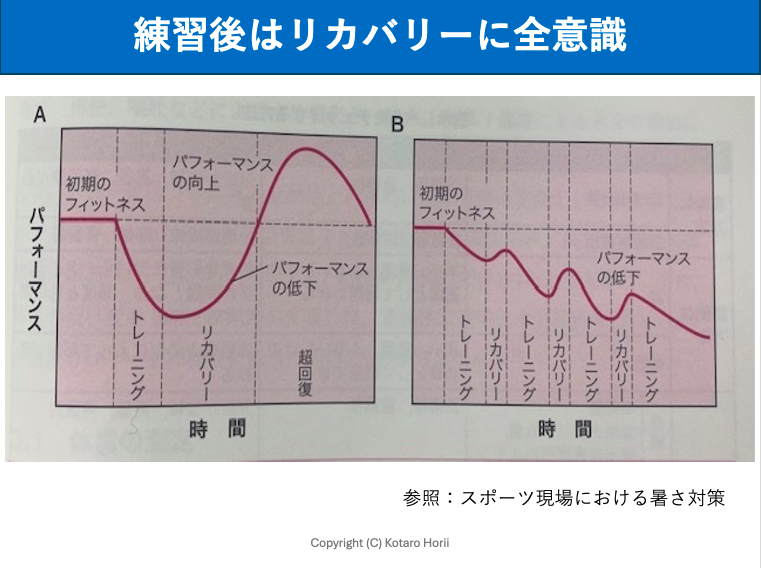

トレーニング効果を最大化するためには、「準備」と同じくらいトレーニング後のリカバリーが重要です。

運動後の体は、筋肉にダメージを受け、炎症や疲労が蓄積している状態。パフォーマンスを維持・向上させるためにも、そしてケガや故障の予防のためにも、ダメージをいち早く回復させることが必要です。

リカバリーには、ストレッチ・クールダウン・入浴・睡眠など様々な方法がありますが、

栄養面からのアプローチでは、次の2点が特に重要です。

【リカバリーにおける栄養の2本柱】

① 失われた水分をしっかり補給する

② 「糖質」と「たんぱく質」を素早く摂取する

筋肉は、トレーニングによって一時的に「損傷(破壊)」され、その後「修復」されることで強くなっていきます。

この修復の材料となるのが、たんぱく質です。もし、たんぱく質が不足していれば、十分な回復ができず、疲労が抜けなかったり、筋分解が進んだり、パフォーマンス低下にもつながります。

さらに、トレーニング中には筋肉内のエネルギー源であるグリコーゲン(=糖質から作られるエネルギー貯蔵物)も消耗・枯渇します。

リカバリーのためには、このグリコーゲンをなるべく早く補うこともポイントです。

トレーニング後の筋肉の一時的な損傷と修復のプロセスをより、詳しく知りたい方は、ぜひ、「超回復理論」や「フィットネス疲労理論」を参考にしてもらえると良いと思います。

トレーニング後の糖質補給は「スピード」が命!

特に、1日に複数回トレーニングを行う場合や、試技・試合が複数回ある競技では、

トレーニング後=リカバリーしながら次のパフォーマンス準備期間とも言えます。

そのため、トレーニング後30分以内に糖質とたんぱく質を摂取することが、世界中のアスリートの間で推奨されています。

- 国際スポーツ栄養学会(ISSN):運動後30分以内の糖質摂取を推奨

- 国際オリンピック委員会(IOC):運動強度に応じて糖質量の目安を提唱

DNS ZONE Nutrition Guide

リカバリーにおすすめの栄養補給例

私が実際にラグビーチームをサポートしていた際には、トレーニングや試合後にすぐ食べられるよう、次のようなものを準備していました。

- 高たんぱくパン

- ヨーグルト、牛乳、豆乳

- オレンジジュース、バナナ、ゼリー

- サンドイッチやおにぎり

- プロテインミルク

手軽で素早く摂取できるものを選ぶのがポイントです。

まとめ:栄養も「時間との勝負」

トレーニング直後の栄養補給は、回復のスピードを左右します。

とくに「糖質」と「たんぱく質」、そして「水分」を意識して、**“素早く・十分に”**補給しましょう。

必要に応じて、補食やプロテイン、ドリンク類も活用しながら、自分に合ったリカバリールーティンを確立していきましょう!

バランスの良い食事とは?

「バランスの良い食事をしましょう。」

こんな言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

でも実際、「バランスが良い」ってどういうこと?

カロリー? 品数? 色合い? いろんな考え方がありますよね。

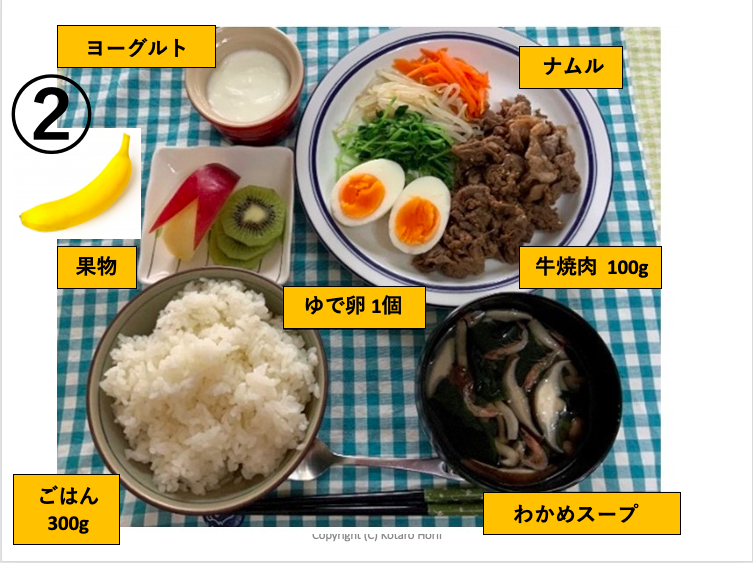

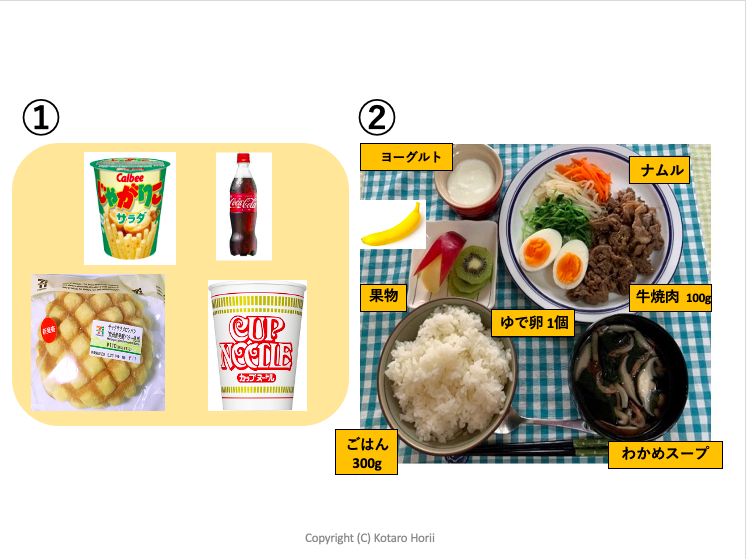

次の写真を見てください。

カロリーが同じでも、栄養のバランスは違う!

たとえば、次の2つの写真を見てみましょう。(※ここに画像を掲載)

① お菓子やジュースが中心の食事

② ごはん・肉や魚・野菜・みそ汁などを組み合わせた食事

この2つ、どちらが高カロリーに見えますか?

お菓子やジュースが並ぶ①の方が「カロリー高そう!」と感じる方が多いかもしれませんが、実はどちらも約1200kcalと同じなんです。

では、どちらが“バランスの良い食事”でしょうか?

多くの方が②と答えると思います。そして、実際にその通りです。

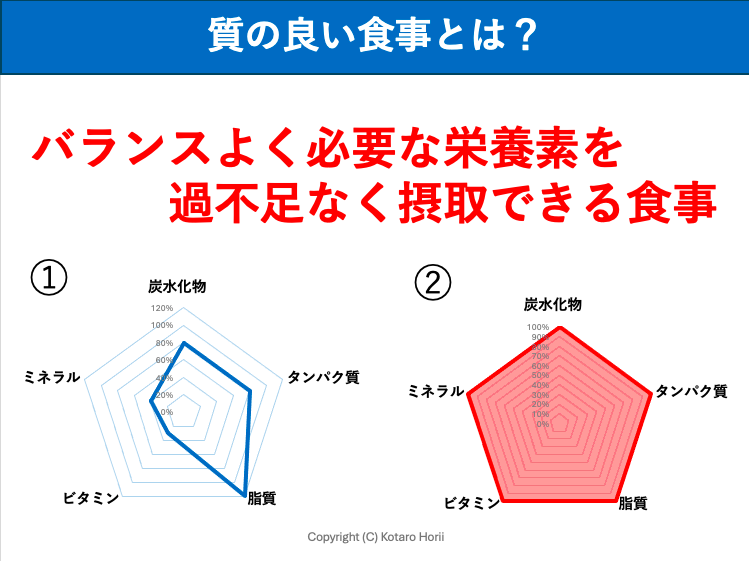

バランスの良い食事とは?

私の考える「バランスの良い食事」とは、

5大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラル)を過不足なく、偏りなく摂取できていることです。

つまり、**カロリーだけではなく「質」**が大切なんです。

食事の「基本形」を意識しよう

5大栄養素をバランスよく摂るために、おすすめなのが

味の素「勝ち飯®️」でもおなじみの食事スタイル——

主食+主菜+副菜+汁物+果物+乳製品

この“食事の基本形”を毎食意識することが、バランスの良い食事への第一歩です。

忙しい日も、すべてを完璧に揃えようとしなくて大丈夫。

「1品でも多く、できることから」始めてみましょう。

🔍 関連記事はこちらも参考にどうぞ

https://hori3.com/archives/2957

食事のバランスは、人によって違う

必要な栄養素や摂取量は、年齢・性別・トレーニング量・体重・筋肉量によって変わります。

日々、体重や筋肉量・体脂肪量の変動をチェックしながら、少しずつ調整していきましょう。

調整の視点としては、次の3つがポイントです。

- 食事の「量」を見直す

- 食事の「回数(頻度)」を見直す

- 食事の「タイミング」を見直す

最後に:食事でパフォーマンスを変えよう

これまでは「何をどれだけ食べるか?」を意識していた方も、

これからはぜひ「いつ、何を、どのくらい」というタイミングの視点も取り入れてみてください。

日々の小さな積み重ねが、トレーニング効果を高め、パフォーマンス向上へとつながっていきます。

📩 もっと詳しく学びたい方・ご相談はお気軽に!

▶ お問い合わせはこちら:https://hori3.com/inquiry