「都会で疲れた心と体を整える。農業×健康の新しいライフスタイル」〜私が農業に魅力を感じたきっかけ〜

2025/04/09

広告

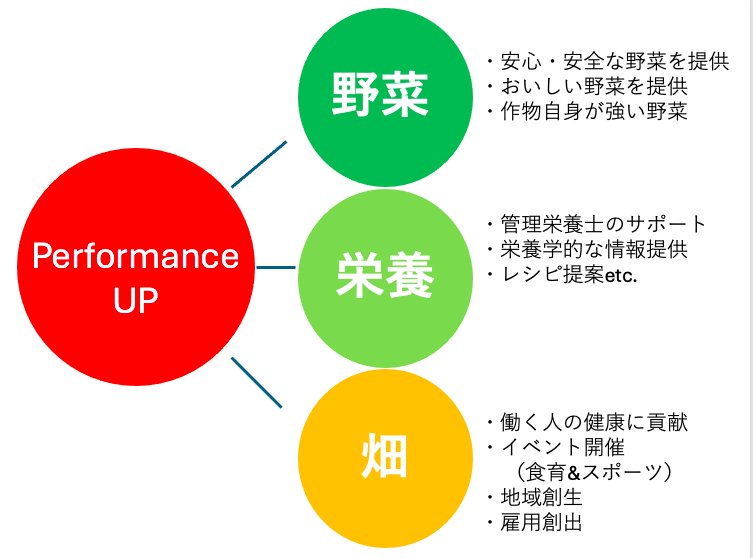

私は今、プロラグビーチームに帯同し、ハイパフォーマンスチームの一員として、選手の栄養管理を担当しています。これまでにも、高校野球やジュニアカーリング、陸上、レスリングなど、さまざまな競技・年代の選手たちに栄養サポートを行ってきました。栄養セミナーを開催する機会もあり、スポーツ現場でのサポートは多岐にわたっています。

また、スポーツ選手だけでなく、ジムの会員さんの健康相談やダイエットのサポートなども行っていて、これまでに関わってきた方々は、選手やご家族を含めると1,000人以上になります。

そんなふうに「食」や「健康」に関わってきた私が、ここ数年で強く興味を持つようになったのが「農業」です。

この2年間で、日本各地の農家さんを訪ねて農作業を体験したり、時には技能実習生として働く外国人の方々と一緒に生活したり…実際の現場に飛び込むような時間をたくさん過ごしてきました。

その中で感じたのは、「農業には、体だけじゃなく、心の健康にも深く関わる力がある」ということ。

食べ物が育つ場所に触れることで、健康の本質がより立体的に見えてきた気がしています。

茨城県常総市のレタス農家さんでのクリスマスパーティーの様子。

目次

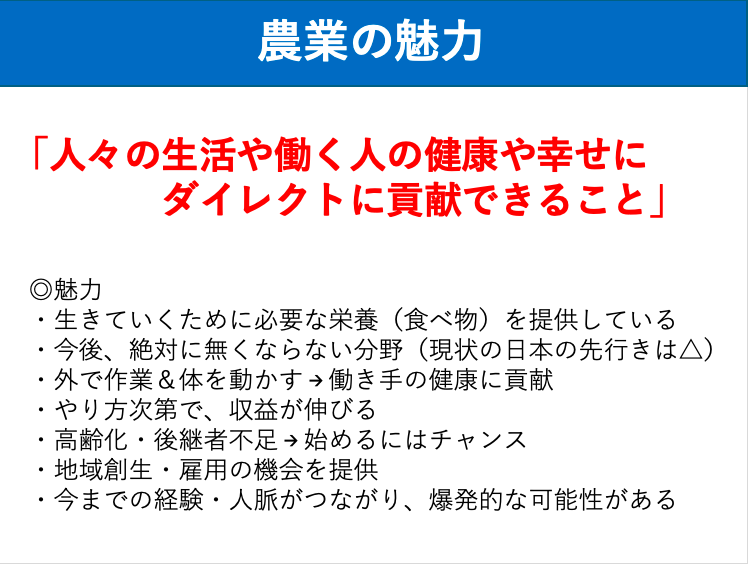

私が農業に魅力を感じたきっかけ

2年前の夏、私は初めて“農家さんのもとで働く”という体験をしました。

場所は、北海道・厚沢部町。函館から少し内陸に入った、自然豊かなかぼちゃの名産地です。

当時の私は、プロのラグビーチームにフルタイムで帯同していて、選手たちの栄養管理を担当していました。遠征や合宿で全国を飛び回る、忙しくも刺激的な毎日。

夢だった「プロの現場で働く」という目標を叶え、代表や世界でも活躍し、経験豊富な各分野のスペシャリストたちと一緒に仕事をする日々は、本当に楽しくて充実していて、仕事に行くのが楽しみなほどでした。

でもそんな中、突然の出来事が起こります。

新シーズンに手応えを感じている中、チームがリーグ戦の途中で解散することになり、多くの選手、スタッフが職場を離れることになってしまいました。不本意な形で私も大きな仕事を失いました。

正直、いつもポジティブな私でも、何か消化できないモヤモヤ感と今後の人生や仕事に対する一抹の不安を感じました。

広告

「この先、私は何をしていきたいんだろう?」

「何のために働いてるんだろう?」

「本当にやりたいことって、なんだっけ?」

そんなことを考えるようになり、一度まったく違う環境で、じっくり自分と向き合ってみたくなったんです。

そして浮かんだのが、「北海道で自然に囲まれて生活してみたい」という思い。

でも、しばらく滞在するにはお金もかかる…。どうしようかなと悩んでいたときに見つけたのが、「農家さんのもとで働きながら暮らせる」という選択肢でした。

こうして私は、厚沢部町のカボチャ農家さんのもとへ。

実際にやってみると、かぼちゃの収穫って想像以上に重労働!1日で辞めてしまう人も多いと聞きましたが、体力には自信があったので、なんとかすぐに慣れました。

広大な畑、自然の匂い、あたたかい人たちとの出会い。

毎日が新鮮で、気づけば1ヶ月があっという間に過ぎていました。

その体験があまりにも心地よくて、埼玉に戻った後も「また行きたいな…」という気持ちが強く残っていて。

気づけば、次は富良野で働かせていただくことになっていました(笑)

そこからは、スポーツ栄養士の仕事をオンラインや短期間で続けつつ、農業の仕事を中心とした“二拠点生活”がスタート。

北海道、福島、茨城、千葉、奈良…

レタス、春菊、柿、オクラ、小松菜、ブロッコリーなど、いろんな作物を育てる農家さんのもとで働きました。

年齢も10代から70代まで、出会う人たちの背景も本当にさまざま。

インドネシアやカンボジア、ベトナム、ミャンマーなどから来た技能実習生の方々と一緒に暮らしたこともあります。

気づけば、この生活を1年半も続けていました。

農業がもたらす心と体の健康の可能性

実際に、広大な畑で土に触れ、太陽の下で汗をかく体験をしたとき、思った以上に心も体もスッと軽くなっていくのを感じました。

農業の仕事は、決して楽ではありません。

でも、決まった時間に起きて、自然のリズムに合わせて働き、旬の野菜や果物を自分の手で収穫して食べる——

それが想像以上に“整う”時間だったんです。

日常の中では忘れてしまいがちな「人間らしい感覚」や「自然とつながる感覚」。

それを思い出させてくれたのが、農業という選択肢でした。

今では、農業がただの“食の生産”にとどまらず、心と体の健康にアプローチできる新しいライフスタイルのひとつだと本気で思っています。

忙しい毎日の中にこそ、土に触れる時間、自然の空気を感じる時間を。

そんな“農業×健康”の新しい可能性について、これから少しずつお伝えしていきたいと思います。

厚沢部町のかぼちゃ畑。とにかく広い。笑

作付け面積は30町以上(東京ドーム7個分)

かぼちゃは、ハサミで収穫します。収穫したものを集めて、コンテナに入れていきます。これを約8時間やります。笑(運動してない人にはきついかも・・・)

北海道の雄大な自然! 太陽が気持ちよい。都会でいかに窮屈な生活をしていたのか、、、

かぼちゃ農家さんでの休憩は、なんとメロンやスイカ。農家さんのつながりで新鮮なフルーツや野菜が手に入ります。また、お菓子やジュースなども用意していただき、テントを囲んで30分休憩が2回あります。(昼食休憩以外に)この30分の休憩もいろんな話が聞けて楽しいのです。成功している農家さんはやはり、いろんな面で余裕があり、器もでかい。社長すごいわ。

常総のレタス農家さん。後ほど紹介しますが、私が畑をやりたいと思ったのはこちらで魅力的な社長さんに出会ったからです。

農業を通して出会った人たちと、心に残る学び

すべてを書くにはとても足りませんが、私が農業を通して印象的だったことをいくつかご紹介します。

まず驚いたのは、農家さんたちのパワフルさです。

特に印象的だったのは、農家のお母さんたち。

70歳を過ぎていても、信じられないくらい足腰が強く、低い姿勢のまま長時間スピーディに動ける方が本当に多くて、「私の方が先に音を上げてしまうのでは…?」と思うほど(笑)

明るく元気で、笑顔を絶やさない方ばかりで、毎日がとても刺激的でした。

また、各地を巡って気づいたのは、「日本には、私が知らないだけで、まだまだ素晴らしい場所や人がたくさんいる」ということ。

地域ならではの美味しい食べ物や、地元の人しか知らないお祭りやイベント、そしてそこに根づくあたたかな人の輪。

どの土地でも、新しい発見がありました。

特に心に残っているのが、福島・南相馬市の小高地区での滞在です。

ここでは、地元の方から震災や原発事故当時の話を直接伺う機会がありました。

そのとき感じたのは、言葉にならない悲しみと喪失、そしてそれ以上に強く感じた「立ち上がる力」。

苦しみを抱えながらも、未来に向けて歩もうとする姿勢に、心を動かされました。

南相馬市の小高地区をはじめ、その周辺のまちが持つ“これからの魅力”も、現地に行かなければきっと気づけなかったと思います。

そしてもうひとつ。

各地で一緒に働いた技能実習生の方々との出会いも、私にとって大きな学びでした。

彼らの「働く意味」や「誰のために頑張っているのか」という想いに触れるたびに、自分の甘さを思い知らされました。

正直、日本での生活や労働環境は、決して楽ではないはず。

それでも笑顔を忘れず、一生懸命に仕事と向き合う姿には、本当にたくさんのことを教えてもらいました。そして、びっくりするくらい仕事が早く、まぁ休まない。笑 私は、根本的に遊んで暮らしたい人間なので、オフの日にアクティブに楽しむことも自分の生活にとっては大切だなと改めて認識しました。

一方で、日本に足りないもの、文化や考え方の違いからくるストレスの存在にも気づかされました。

でもその“違い”こそが、きっとこれからの日本や自分自身の成長のヒントになるのかもしれません。

かぼちゃの収穫でお世話になったカンボジアのみなさん。おいしいカンボジア料理を作ってくれました。

えびや牛肉のスープ。しめは麺を入れて食べます。お店の味!

カンボジアのゴーヤ料理。これまた感動!このような食べ方があったかと勉強。常に辛いものを食べているイメージでしたが、このような優しい味の料理もたまに食べるそうです。

各国の有名な料理や現地のお菓子、お酒などそういった交流もできやのもとても良い思い出です。

健康とは何か?

「健康の定義」は、世界保健機関(WHO)が広く引用されている定義を示しています。WHOの1946年の憲章前文にある定義が以下のとおりです:

「健康とは、単に病気や虚弱でないということではなく、身体的、精神的および社会的に完全に良好な状態である。」

この定義のポイントは次の通りです:

- 単なる病気の不在ではない:病気がないこと=健康とは限らない。

- 身体的健康:体が正常に機能していること。

- 精神的健康:心が安定し、ストレスに適切に対処できる状態。

- 社会的健康:社会の中で良好な人間関係を持ち、役割を果たせること。

最近では、「スピリチュアルな健康」や「環境との調和」なども含めた広い意味での健康概念も提唱されることがあります。

農業には、身体的に健康を手に入れる要素がたくさん!

健康とは、「身体的・精神的・社会的」に良好な状態であること。これは先ほどもお話しした通り、ただ体が元気なだけではなく、心や人間関係も含めた“トータルな健康”が大切です。

その中でも、農業は特に「身体的な健康」にとって、ぴったりのライフスタイルだと感じています。

農業と聞くと、もちろん作物を育てたり収穫したりする“体を動かす”作業が多いイメージですよね。でも実際にやってみると、本当に全身を使います。

私がカボチャ農家さんで働いていた時は、1日でなんと7〜8kmも畑の中を歩いていました。しかも、かがんだ姿勢での作業が多く、自然と脚や腰まわりの筋肉が鍛えられていくんです。まさに「働きながらトレーニング」状態(笑)

もちろん、農業には事務作業や出荷、販路の確保などデスクワークもあります。でも、日常の多くの時間が「外で体を動かす」ことにつながっているのが、農業の魅力のひとつ。

運動不足が気になる現代人にとって、無理なく体を動かせる生活スタイルが組み込まれているというのは、本当に貴重です。

ただし…やりすぎると、さすがに体のあちこちが痛くなることもありますが(笑)、それもまた“働いている実感”かもしれませんね。

農業は、日常の中に自然な形で「運動」や「身体の使い方」が組み込まれている、健康的な暮らしのヒント。

忙しい毎日に、ちょっと農的な要素を取り入れるだけで、体も心も少しずつ元気になっていく気がします

自然に触れることは、「生きる力」を整えること

1. 自然に触れることがもたらす心の癒し(=グリーンセラピー)

森や畑などの緑の多い場所で過ごすことは「森林浴」や「グリーンセラピー」として知られ、以下のような効果があります:

- 自律神経が整い、ストレスホルモン(コルチゾール)が減少

- 血圧や心拍数が安定

- 気分が前向きになり、集中力や創造性がUP

自然の中にいるだけで、人間の本能的な安心感が引き出されると言われています。

2. 太陽の光は「幸せホルモン」のスイッチ

太陽の光を浴びると、脳内で「セロトニン」という“幸せホルモン”が分泌されます。これにより:

- 気分が明るくなり、うつっぽさの予防に

- 睡眠ホルモン「メラトニン」の質も上がり、ぐっすり眠れるように

- 体内時計がリセットされ、生活リズムが整いやすくなる

また、太陽光はビタミンDの合成にも関わっていて、骨の健康や免疫力アップにもつながります。

3. 土に触れることで免疫力が高まる(=マイクロバイオーム)

「土に触れると健康にいい」と言われるのには、実は理由があります。

土の中にはたくさんの“善玉菌”がいて、人の皮膚や腸内環境に良い影響を与えると考えられています。

ある研究では、**「土に含まれる常在菌が、ストレスに対する耐性や免疫力を高める」**という結果も。

まさに“触れるだけで整う”自然の力ですね。

4. 作物の香りが心を穏やかにしてくれる(=香りのセラピー)

野菜や果物、ハーブなどの香りには「アロマ効果」があります。

たとえば:

- トマトの青い香り → リフレッシュ効果

- バジルやローズマリー → 脳の活性化、集中力UP

- 柑橘の香り → 気分を落ち着かせる、リラックス作用

畑や直売所などで感じる“新鮮な香り”は、五感を刺激して心に安らぎを与えてくれます。

都会の喧騒やデジタル疲れの中で、私たちが無意識に求めているのが「自然とのつながり」。

太陽、土、緑、香り…それらを五感で感じることで、身体も心も自然と元気を取り戻せるのではないでしょうか?

「農業」はそのすべてが詰まった、まさに“癒しと活力のフルセット”のような体験だと考えています。

農業と社会的健康のつながり〜人と人を繋ぎ孤独を癒す力〜

現代社会では、仕事や家庭での役割に追われながらも、どこか“孤独”を感じている人が少なくありません。

特に都市部では「誰かと深く関わる機会」が減り、人とのつながりの希薄さが心の不調につながることも…。

そんな中、「農業」が社会的な健康に役立つと注目されています。

1. 地域とのつながりを取り戻す

農業の現場では、野菜を育てるだけでなく、

・地域の人との共同作業

・直売所でのお客さんとの会話

・地元の食文化とのふれあい

など、人と人との関わりが自然と生まれます。

特に高齢者や引退後の方が「農業に関わることで社会との接点を持ち続けられる」事例も多く、農村部では農業が“生きがい”や“役割”の場としても機能しています。

2. 一緒に働く、助け合う、「共に生きる」感覚

収穫や出荷作業は、一人ではできません。

一緒に汗を流し、声をかけ合い、助け合う。

その中で自然と“信頼関係”が生まれ、

「誰かのために働けている」という実感は、自尊心や幸福感にもつながります。

また、技能実習生や外国人労働者との交流も多く、異文化理解が深まったり、多様性を受け入れる社会性も育まれます。

3. 心の孤独や生きづらさを癒す“場”としての農業

最近では「ソーシャルファーム」や「農福連携(農業×福祉)」といった取り組みも広がり、

・引きこもりや精神的な不調を抱える人

・障害のある方

・働く場を失った人たち

が農業の現場で少しずつ社会との接点を取り戻す動きも出ています。

農業のゆったりとした時間や、人のペースに合わせやすい環境は、まさに“癒しと再出発”の場なのです。

農業は、「人と人をつなぎなおす力」がある

農業には、“土を耕す”だけでなく、“人の心を耕す”力があると私は感じています。

人とのつながりを持ち、誰かと共に働く。

感謝され、必要とされ、支え合いながら生きること。

それはまさに、**「社会的な健康=人間らしく生きる力」**に直結しています。

忙しさや孤独感に疲れた都会の生活に、農業という新しい視点を少し取り入れるだけで、

心と体のバランス、そして“人とのつながり”が、そっと戻ってくるかもしれません。

南相馬のブロッコリー収穫部隊のみなさん。普段、体を動かして働く分、休みの日ははしゃぎがち。笑地元の方との交流もお互いに新しい発見につながり、視野が広がります。

カボチャ農家さんによる函館丸秘ツアー。休みの日には、地元のグルメや地元民しか知らないおすすめスポットなどを観光することもできました。

相馬の馬追い。1年に1度の大きなお祭り。その時、その場所にいたから参加できる行事やお祭りも地方にはたくさん。正直、ブロッコリーの収穫に行かなければ、こんなに有名ですごいお祭りも知りませんでした。

北海道天塩町の菊芋農家さんでの飲み会。このような地元の方とのつながりから、思いがけない共通点が見つかることも楽しみの1つ。共通の知り合いがいたり、出身校が同じだったり、案外、出会ってないだけで、近くに住んでいた時期があったり。そのような、交流から思いがけないチャンスも。

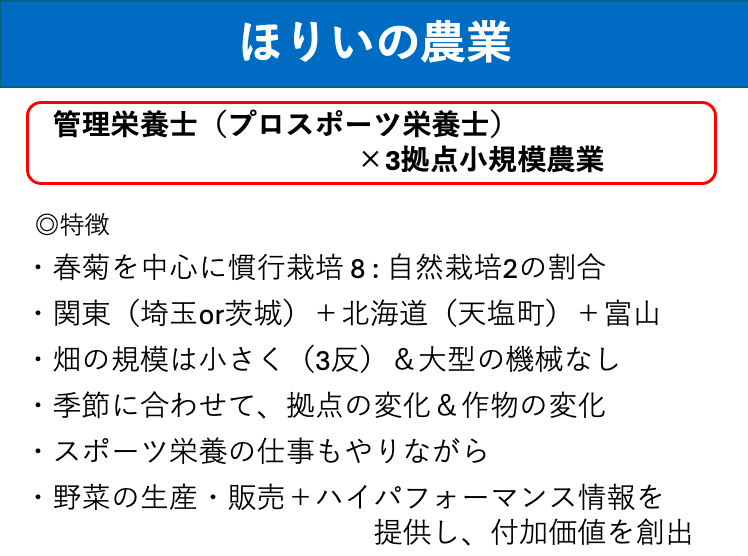

いろんな人との出会いから、“ほりいも農業”に参戦!

今まで、全国のさまざまな農家さんと出会い、お話をさせていただく中で――

私は、農業にはまだまだ無限の可能性がある、と感じるようになりました。

そんな中、ある茨城のレタス農家さんから「春菊、やってみたら?」とアドバイスをいただき、ふと心が動きました。

実は、ずっと頭の片隅に「自分でも何か育ててみたい」という思いがあったんです。

とはいえ、私が拠点としている埼玉・さいたま市周辺では、農地を借りるのがなかなか難しい…。

そんな時、ありがたいことに、茨城や千葉、そして北海道・天塩町の方々から「うちでやってみない?」と声をかけていただきました。

そして、まずは北海道の天塩町で、1〜3反ほどの畑で春菊を栽培するプロジェクトをスタートさせる予定です!

本業は埼玉でのスポーツ栄養の仕事なので、北海道との行き来はどうする?

春菊って、ちゃんと育つ?

売り先はどうする?

…などなど、課題は山のようにあります(笑)

でも、それ以上に「やってみたい!」というワクワクや、「農業の力で町を元気にできるかもしれない」という希望の方が、大きいんです。

天塩町のような小さな町に、新しい雇用が生まれたり、春菊を通じて人と人がつながったり――

そういった形で地域の活性化にも、ほんの少しでも貢献できたら嬉しいなと思っています。

そして、やり方次第では、自分自身の生活スタイルもグレードアップできる。

農業には、そんな「暮らしの可能性」が詰まっていると信じています。

もちろん、本業のスポーツ栄養も全力で続けます!

これからも、選手たちのために、結果を出すために、身を粉にして頑張ります🔥

北海道小清水町のレタス農家さん。サブで春菊を栽培。このような春菊を作りたいな。

次回は、もう少し健康と農業の関係について、お伝えします。

都会で何かモヤモヤしているあなた。1度環境を変えてみてはいかがでしょうか?短期間でも良いと思います。新しい出会いや学び、新しい自分の発見など、今後の生活がよくなるヒントがたくさんあると思います。1つだけアドバイスをするならば、どんな仕事も責任を持って一生懸命やる。それが、地元の方や一緒に働く方と交流するきっかけになると思います。

「都会で疲れた心と体を整える。農業×健康の新しいライフスタイル」〜農業が健康と親和性が高い7つの理由〜 - ほりさんの食選択応援Blog