家庭料理から見えた、やさしい食の時間 | ほりさんのシドニー滞在記10

2025/04/11

広告

運動・栄養・休養――健康を支えるこの3本柱。その中でも、意外と見落としがちな「休養=睡眠」の大切さを知ったセミナーの後、ふと思い出したのは、シドニーでの「家庭の食卓」でした。今回は、ホームステイ先でのリアルな家庭料理を通して見えてきた、オーストラリアの食文化や食に対する考え方の違い、そして、心温まる“食のひととき”をお届けします。

目次

オーストラリアの家庭料理ってどんな感じ?

ホームステイ先での毎日の食卓は、私にとって“食の気づき”の連続でした。

ステーキだけじゃない!毎日交代で作ってくれる幸せな夕食

Darling Harbourにある I'm Angus Steakhouse のリブアイ。

牛肉=オーストラリア」のイメージがくつがえる、意外な献立の数々。

オーストラリアに行く前は、「牛肉の国」というイメージしかありませんでした。でも、ホームステイ先のSandoraとHarryが交代で毎日作ってくれる夕食は、意外な内容でした。

メインディッシュは鶏肉の煮込み、サーモンやカレイのグリルなど、肉や魚が1品。そしてサラダ。アボカド・ベビースピナッチ・パプリカ・カリフラワーなどがたっぷり。ミートパイの日もありました。

基本的に、お米は出ません。炊飯器はありましたが、炊いてくれるのはたまに。

ここで、みんなで座って夕食を楽しみました。

広告

お肉中心でもヘルシー!味付けは“シンプルが基本”

塩とオリーブオイル、そして時々ハーブ。そんなシンプルな味付けが、オーストラリアの家庭料理の基本スタイルです。素材の風味を大切にしていて、調味料に頼らずとも「おいしい」が成立しているのがすごいところ。

煮込み料理は、朝や昼に軽く仕込んでおいて、あとは“放置スタイル”。夜にはお肉がホロホロにやわらかく仕上がっていて、驚くほど深い味わいになります。Sandraの「放っておいたら、できてるのよ〜」という言葉には、ちょっと憧れてしまいました。

さらに、具材も大きくカットされていて食べごたえ満点。じゃがいも、かぼちゃ、にんじん、セロリ、カリフラワー…色とりどりの野菜がゴロゴロと入っていて、見た目にも楽しく、食べてしっかり満足。

炒め物が少なく、揚げ物もほとんどない分、使う油の量も自然と少なくなります。お肉中心の食事でも、意外なほどヘルシーなのです。素材の味を活かす調理法に、健康への意識がにじみ出ていました。

私のホームステイでの食事は、とても素晴らしく、幸せでした。

Thank you , Sandra&Harry

日本との違いにびっくり!食材の切り方から調理法まで

似ているようで、ぜんぜん違う!? シドニーの家庭料理には、日本との文化の違いがあちこちに感じられました。特に驚いたのが、食材の切り方や調理のしかた。その中でも印象的だったポイントを、いくつかご紹介します。

大きく切って、放置でOK? 豪州流の“煮る・焼く”料理法

まず注目したいのが、メインディッシュの調理方法。

オーストラリアの家庭では、肉や魚を中心にしながらも、芋類やかぼちゃ、にんじん、たまねぎ、セロリ、カリフラワーなどの野菜をたっぷり使います。しかも、これらの具材は「大きく切ってドン!」と煮込んだり、オーブンでグリルしたりするのが定番。

味付けはとてもシンプル。

グリルにはオリーブオイルと塩、煮込みにはスープストックと塩だけ。香味野菜の風味をうまく活かしているので、調味料は最小限です。

Sandraいわく、「煮るというより“放置”ね。昼にちょっと仕込んでおけば、夜にはできてる感じよ〜」とのこと(笑)。

じっくり時間をかけて調理することで、野菜もホロホロ、旨味たっぷり。具材を大きく切ることで食べ応えもアップし、肉や魚がなくても満足感はバッチリ。ヘルシーで合理的な、オージースタイルの知恵にうなりました。

スライス肉がない!? 炒め物が少ないワケ

もうひとつ驚いたのが、炒め物文化のなさ。

日本ではフライパンで「ちゃちゃっと炒める」のが定番ですが、オーストラリアではその調理法、あまり見かけません。

理由のひとつは、スーパーに売っている“お肉の形”です。

ステーキ用の厚切りは豊富ですが、日本のような薄切り肉は基本的にナシ。どうしても欲しいときはアジアンマーケットに行かないと手に入りません。

だから自然と、炒め物よりも煮込みやグリルが中心になります。

結果的に油の使用量も減って、体にやさしい料理が日常に。

「炒めないこと」が、健康にもつながっているんですね。

オージーの食卓スタイルは「メイン+野菜+芋+デザート」

日本では「一汁三菜」が基本。ごはん・味噌汁・主菜・副菜と、バランスのよい定食スタイルが主流です。

一方、オーストラリアでは、大きなお皿にドン!とメインディッシュと野菜、マッシュポテト。これが定番のようです。Vivienne(現地の英語の先生)によると、昔は必ず「食後にデザート」がついていたそう。プリンやアップルパイなどを食べるのがオージー流の楽しみだったとか。

味付けも、とてもシンプル。基本は塩、そしてときどきハーブ。

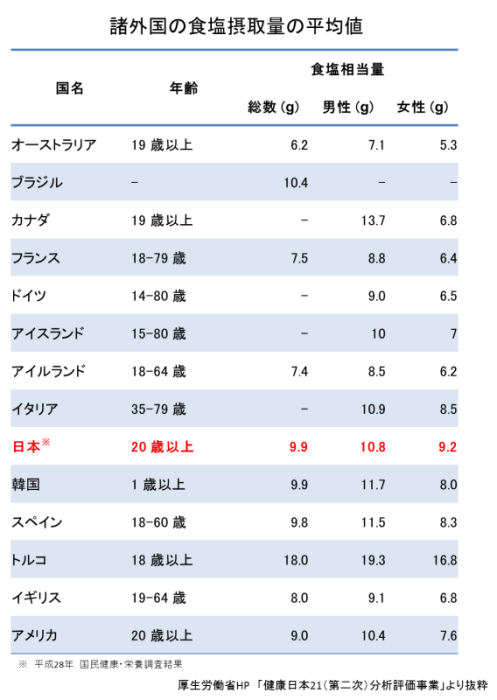

だからこそ、素材本来の味をじっくり楽しめるのかもしれません。ちなみに、オーストラリアの塩分摂取量は日本に比べてかなり少ないそうです。

オーストラリアの食塩摂取量の平均が低いことがわかります。

「何を食べるか?」よりも、「誰と食べるか?」

シドニーでの暮らしで印象に残ったのは、食事の“人との関わり方”でした。

南米の友達やヨーロッパ出身の友達は、いつも家族や親戚と電話している印象。離れていても、つながりをとても大切にしているんですね。

食事の場も同じで、「何を食べるか?」よりも「誰と楽しむか?」が大切。Sandra家では、庭にかまどとバーベキューセットがあり、週末は親戚や友人を招いてホームパーティー!それぞれがワインを持ち寄って、おしゃべりしながら食事を楽しみます。

Sandra家の庭にはなんと、かまど・バーベキューセットが完備。

ここぞとばかりに私もピザを作りました。

週末は親戚・友達を招待してホームパーティー。

それぞれ、ワインを持ち込み楽しみます。

「食べる」をもっと幸せにするヒント

日本の食事には、旬の食材を使い、繊細で綺麗に盛り付けるという美しさがあります。

食事の時間そのものを、料理で“楽しむ”ことができるのは、和食ならではの魅力。

これは日本人特有の、すばらしい感性だと改めて感じました。

それに加えて、オーストラリアの人々が大切にする「誰と楽しむか」という価値観。

食事を単なる“食べる時間”ではなく、コミュニケーションや絆を深めるひとときにするという考え方も、すごく素敵でした。

この2つの文化がミックスされれば、食事はもっと豊かで有意義な時間になるのではないでしょうか。

きっと、それが「幸せ」につながるヒントのひとつだと思います。

次回は、現地でお世話になったレストランやお店の紹介をします!

どうぞお楽しみに。